創作スキルでプチ稼ぎ!3:技術や知識を売る・コンペに参加する

ココナラ:企業も個人も参加するスキルマーケット

スキルは使い方次第でガッツリ稼げる

2012年に500円のスキル販売から始まり、今では個人・法人を含めて、約190万人が登録。

スキルの販売価格もユーザーが自由に決められるようになった。

「スキルは、作品など納品があるものを作る〝制作〞と、人と人とのコミュニケーションが中心になる〝相談〞で生かせます。おこづかいを稼ぐ人から、企業案件をこなして本気で副収入を稼ぐ人、やりがいを目的とする人などさまざまなユーザーがいます」(ココナラ広報担当者)

ユーザーが一度に販売できるスキルは20まで。売り上げを伸ばすには、販売実績を上げてココナラが認定する出品者ランクを上げることが重要だ。ランクでアピールする方法のほかには、自分でスキルの告知をすることも大事。

「マイページにはアクセス数を分析する機能、見積もり相談、DMの送信機能があります。この機能を使ってお気に入りをしてくれた人にDMで挨拶をする人もいます。自分のブランディングをうまく行うことで、集客につながりますね」

9月からはブログ機能が搭載され、有料コンテンツの配信が可能となった。スキルの生かし方はさらに広がる。

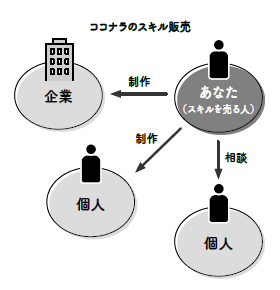

BtoC・CtoCの利用が可能

最大の特徴は企業と仕事をするBtoC、ユーザー同士で取り引きを行うCtoCのどちらもできること。自分の目的にあったスキルの生かし方ができる。

ユーザーインタビュー:杜野日熊さん

自分の実績をアピールしてほかのユーザーと差別化を図る

大学は文学部、サークルでは文芸部に所属、現在は印刷会社で校正者の仕事に就く杜乃日熊さん。大の活字好きで、これを仕事に生かしてみたいという気持ちから、学生のときにココナラに登録した。

「昔からSNSで発信したり、小説投稿サイトでほかのユーザーと交流したりしていたので、ココナラの登録に不安はありませんでした。最初の仕事は10万字を超える同人誌の校正で、ユーザーからおひねりをいただいたことが印象に残っています」

スキルシェアの売り上げを増やすには、ほかのユーザーと差別化して自分のことをアピールすること。

「趣味で小説を書いているので、書き手の気持ちがわかるというのが私の強みです。実際にいくつかのコンテストで入賞した経験もあり、そういった実績も詳細に記載して信頼を得るようにしています。スキルの単価も相場より高くならないように設定しています」

自分も刺激が得られる

「読むことが大好きなんです。人の文章を読むと、“自分も頑張ろう”という気持ちになって、趣味の創作活動の刺激になります」

ストアカ:誰もが気軽に講座の分析が必要

約4万人の先生が登録している「ストアカ」。教えるカテゴリーは、趣味や教養、ビジネスなどさまざまで、気軽に先生登録ができる。

コロナ禍の影響で、6月からはオンライン形式で講座を開けるようになった。

「リアル講座だと、先生は場所の予約など、教える以外にいろんな手間やリスクがありましたが、オンライン講座が始まってから場所と時間の制約がなくなって、早朝や深夜に開講する先生も増えましたね」(ストアカ広報担当者)

集客アップには講座の分析が重要

初心者が教えたり、集客を増やしたりするのは難しそうだが、コツはあるのだろうか。

「まずは好きなことや得意なことで大丈夫です。創作スキルのほかにも、ヨガや挨拶、快眠方法を教える人もいます。講座を開催すると受講したユーザーからレビューがつくので、良かった点・悪かった点を分析して、次の講座に生かしていくことが大切です」

ユーザーからの評価が講座の集客に影響する

開講実績やユーザーからの評価に基づいて、先生にはバッジが付与される。ユーザーからすると、バッジは信用の証で、講座選びの指標になってくれる。

ユーザーインタビュー:宮本くみこさん

副業のきっかけはストアカ・今ではリピーターがつく講師に

宮本くみこさんは、昔から憧れていた作家への夢をあきらめきれず、30歳で公務員を退職。シナリオの学校に通うため、2018年に一念発起して上京した。

「あるとき、ストアカで有名な先生のライター講座を受けて、自分でも、ライターをやってみたいと思いました。思いたったらすぐ行動。翌日、知り合いからライターの仕事を紹介してもらいました」

と笑う宮本さん。以後、得意の映画と占いの分野でライターの実績を積み、そこでの学びや実体験を元にさまざまな文章の書き方をストアカで教えるようになった。今ではひと月に20~70回の講座を開催して、100人以上のユーザーに教えているという。

「多いときは1日に4回開催したり、7時間も講義をしたりしています。目標は公務員時代の月収を抜くことですね。あとは児童文学作家としてデビューしたいです!」

教えたユーザーが自分のファンになってくれた

「ユーザーがリピートして受講してくれたときはうれしいです。2回目に受けた講座も気に入ってくださり、3回受講していただいた方もいます」

コンペに参加する

コンペとはコンペティションの略で、クライアントの依頼に対し、複数の応募者が参加して提案を行う。クライアントは複数の提案の中から気に入ったものを選び、選ばれた人に報酬を支払う。

提出した制作物は公開される場合と非公開の場合がある。

コンペに勝つテクニック

クライアントの要望、目的、用途を汲み取ることが重要。企業のHPを調べて、どんな提案が好まれるか傾向をつかみたい。応募の際には意図、ポートフォリオが求められることもあるので用意しておこう。

メリット

依頼の内容が明確で、応募には期限があるので、計画的に作業を行うことができる。また、応募者の提案が公開されている場合は参考にすることもできる。

デメリット

提案が不採用だった場合はその理由を知ることができないので、自分の制作物の改善につながらない。不採用が何度も続くと応募のモチベーションが下がってしまう。

クラウドワークス:国内最大級のプラットフォーム

働きたい人と、仕事を依頼したい人のマッチングをサポートするクラウドワークス。394万人の利用者が登録する業界大手だ。

「コンペ形式は、自分だけのスキルを持つ人にはうってつけです。おこづかい稼ぎだけじゃなくて、副業や複業、本業でも活用している人がいます」(クワウドワークス広報担当者)

一方、登録者数が多い分、利用者の不安や悩みもさまざま。そのため、8月からは「認定クライアント制度」をスタート、不安の解消に努めていく。

認定クライアント制度

優良な取り引きを行うクライアントを認定する制度。認定マークは「信頼できる」という証明に。利用者も安心して仕事ができる。

ランサーズ:個人の働き方を支援

2008年からサービス開始、掲載案件は大手企業が多い。「コンペで採用されると、社会で通用するスキルや実績になります」(ランサーズ広報担当者)

利用者は一定の基準を満たすと認定の証がつき、企業から注目され、受注件数の増加も。

認定ランサー制度

獲得報酬額、クライアントからの評価などの基準を満たすと「認定ランサー」に。自分のプロフィールが上位に表示され、受注の増加につながる。

Shinobiライティング:ライティングに特化したサービス

ライティングに特化したサービスで報酬はポイント制。毎日たくさんの仕事が掲載されている。「ライティングのジャンルは多彩なので、経験や知識を生かせます」(営業担当者)

スキルアップすると、非公開案件の依頼が届く仕組みも。

ポートフォリオ作成サービス

ポートフォリオ作成ツール「edireco(エディレコ)」もあわせて使いたい。今冬にはコピーライター向けの仕事仲介サービスもリリース予定。

※本記事は「公募ガイド2015年1月号」の記事を再掲載したものです。