創造性と革新性を追求する世界最古のシャンパーニュメゾン「ルイナール」「大屋根リング」を設計の建築家 藤本壮介氏とともに、万博のオープニングを祝福

仏・ランスに新設されたパビリオン「クレイエル通り4番」の設計者であり大阪・関西万博で「大屋根リング」を手がけた建築家・藤本壮介氏と「ルイナール」をつなぐ多様性とサステナビリティのビジョン

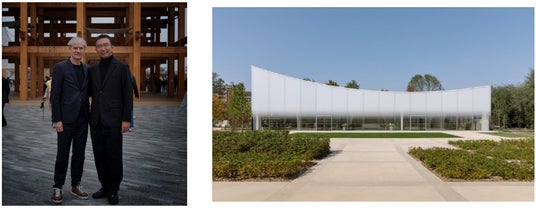

(左から)大屋根リングの前で。建築家 藤本壮介氏とルイナール社長 フレデリック・デュフォー氏 / 2024年秋、4 RUE DES CRAYÈRES /クレイエル通り4番に誕生したルイナールの新パビリオン

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(東京都千代田区神田神保町)が取扱うシャンパーニュメゾン ルイナールは、メゾンが本社を構える「4 Rue des Crayeres /クレイエル通4番」と名付けられたランスの地に、建築家 藤本壮介氏設計によるパビリオンを2024年秋にオープン。

この度、ルイナール社長フレデリック・デュフォーが来日、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)にて会場デザインのプロデューサーを務め、シンボルとなる「大屋根リング」を設計した藤本壮介氏とともに、多様性によって結ばれ育まれるサステナブルな未来と、大阪・関西万博のオープニングを祝福しました。

「158カ国が集まる大阪・関西万博において、様々な文化的背景を持つ世界中の人々を円の中でひとつにつなぎ、人類の未来、世界の未来を考える唯一無二の場を創りたかった。サステナブルな循環を実現する木造大型建築が世界的に注目される潮流のなか、1000年以上の歴史を有し世界一ともいえる日本の木造建築の伝統と、最先端の技術、豊かな森林資源を組み合わせて今までにない木造建築を創ることが出来れば、世界に強い発信力を持つと考えました。」 ― 建築家 藤本壮介氏

サステナビリティを含む未来へのメッセージが込められた世界最大の木造建築となる「大屋根リング」(全周約2,025m、建築面積61,035.55平方メートル )は、日本の神社仏閣などの建築に使用されてきた伝統的な貫(ぬき)接合に、現代の工法を加えて建築され、大阪・関西万博会場の主動線として円滑な交通空間であると同時に、雨風、日差し等を遮る快適な滞留空間としても利用され、屋上からは会場全体をさまざまな場所から見渡すことができるほか、リングの外に目を向ければ瀬戸内海の豊かな自然や夕陽を浴びた光景、大阪の街並みなど、海と空に囲まれた万博会場の魅力を楽しむことができます。

一方のルイナールは約300年前に仏・ランスの地に創設した世界最古のシャンパーニュ メゾンとしてその創造性や技術、文化を根付かせ、自然と調和しながら成長を続けて来ました。2024年、ルイナールはこれまでの変遷を表現し、あらゆる人々を迎え入れる新たなパビリオン「4 Rue des Crayeres /クレイエル通4番」を建築家 藤本壮介氏とインテリアデザイナーのグエナエル・ニコラ氏、ランドスケープ・アーティストのクリストフ・ゴートラン氏3名の才能の融合によりオープン。

「私達は世界最古の歴史をもつシャンパーニュ メゾンとして常に未来を見つめています。ルイナールのエスプリの真髄である「4 Rue des Crayeres /クレイエル通4番」は、自然、文化、遺産、サヴォワ・フェールが調和する場所であり、伝統と現代が共存する場所です。特に可能な限り持続可能性に配慮し、太陽光や地熱発電施設、雨水を利用したウォーターシステムを完備したほか、次世代への継承を願い、素材はコンクリートではなくなるべく自然のもの、特に石材や木材を多用しています。」

―メゾン ルイナール社長 フレデリック・デュフォー

4 RUE DES CRAYÈRES /クレイエル通り4番に誕生したパビリオン

「今回のプロジェクトで最も心掛けた点は、古いものと新しいもの、西洋と東洋の調和と対比です。

ルイナールというメゾンが有するエレガンスや洗練といったブランドの価値をどのように翻訳するかということを常に念頭に置いて取り組んできました。約3年間に及ぶルイナール メゾンとの協同作業を通し、歴史や伝統のあるブランドでありながら常に新しいことに挑戦し続ける姿勢に勇気づけられました。

そして関わる全ての人を大切にする、リスペクトに溢れた“ヒューマン”な姿勢に感銘を受けました。」

― 建築家 藤本壮介氏

メゾンの歴史が根付く、ランスの地に思いを馳せた施設づくり

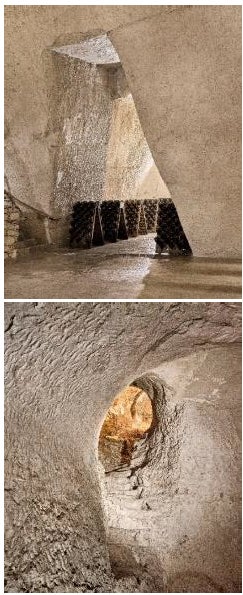

2015年、メゾン ルイナールのブドウ畑、丘陵、そしてセラーがユネスコの世界遺産に登録されました。ルイナール家は、19世紀にランスの高台にある2.9ヘクタールの土地を取得。この敷地の最大の特徴は、白亜層に3層にわたって掘られたギャラリーを持つ地下構造でした。13世紀に掘削された地下回廊はランス市周辺の城壁建設に必要な白亜石灰岩を採取するために数世紀にわたって使用された歴史を有し、後にギャラリーとして整備され一般開放されています。「4 RUE DES CRAYÈRES」は、数千年の歴史を持つ白亜のセラーや指定森林地帯、そしてワイン醸造など、ランスの地の特徴を集約させたものと言えるでしょう。木製の屋根をのせたこのパビリオンは、持続可能な世界に対するルイナールのコミットメントも体現しています。環境配慮の観点から、建物の壁や骨組みには地元で厳選された自然素材やバイオ素材を使用しています。雨水利用や緑化屋根の採用、強化断熱材やUVカットガラスを使用するなど、本プロジェクトはフランスの建築基準「HQE(High Quality Environmental)」の基準をすべて満たしています。さらに、敷地全体に地熱エネルギーとソーラーパネルを配置することにより、エネルギーの80%を自給自足。革新性と環境に対する深い配慮も兼ね備えています。地元のソワソン石を使用した新パビリオンのオープンには、多くの地元の職人も参画。「Entreprise du Patrimoine Vivant(生きた遺産企業)」の称号を授与されている、ランスの熟練した石工であるレオン・ノエル氏は、採石から設置まで様々なフェーズで、技術的に多大な貢献を果たしました。

時代を超越した現代性、相反するコンセプトを共存させた空間デザイン

柔らかな乳白色と空の青さのコントラストが象徴的な、石灰岩を削り取った跡のような隠れた小道を抜けると、次第に流線型の真新しいパビリオンが現れます。「4 RUE DES CRAYÈRES」と名付けられた建造物の素材には、採石場として利用されていたランスのクレイエルへのオマージュとして、地域で採石されたソワソン石を採用しました。ルイナールのボトルの丸みとシャンパーニュの泡からインスピレーションを得た、パビリオンの曲線を描く非対称の屋根は、隣接する19世紀の直線的なファサードとは対照的な意匠です。視覚的なコントラストが強い2棟の建築物は、向かい合うように建てられ活気ある対話を生み出しているような印象を与えます。建築家の藤本壮介氏は、新たなパビリオンをいくつかのセクションに分けて空間をデザインしました。建物の顔となるエントランスホールは、クレイエルから伸びる小道の陰りと、ブドウ畑を恵む陽光のコントラストをより一層際立たせています。天然色のベージュの壁に囲まれた広大な光の柱を通り抜けると、訪問者は絵画のように中庭の景色を縁取る巨大な出窓に直面します。庭に面する正面の壁をガラス張りにすることで、光によって彫刻された空間を演出しています。透明から霞がかった色合いへ徐々に変化していくガラスは、シャンパーニュから立ち上る泡を連想させ、メゾンの歴史を語る上で欠くことができない特別な場所を、時代を超越したイメージへと昇華させています。

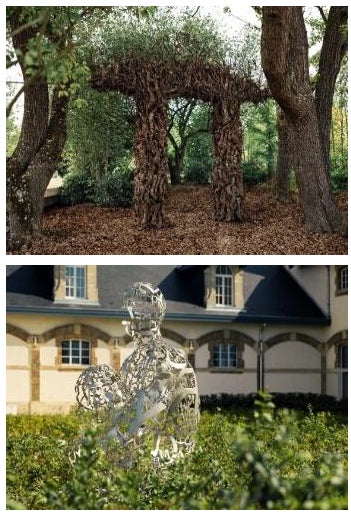

森の中の風景と調和するようにデザインされた庭園

新しいパビリオンは、5000平方メートル の保護林を含む7000平方メートル の敷地に佇んでいます。ランドスケープ・アーティストのクリストフ・ゴートラン氏は、19世紀のファサードと現代的なパビリオンの間に対話を促し、白亜の地下世界と白く輝く石灰岩の壁との間につながりを生み出しました。同氏は、この敷地を芸術的体験の場となるよう、造園を施しました。19世紀の建物を囲む中庭は、人々が集うリビングルームを思わせる広大な庭園としてデザインされています。様々な高さに刈り込まれた生け垣は、シャンパーニュ地方の丘陵地帯の緩やかな斜面と呼応する曲線を描いています。起伏のある木立は、季節によって色を変化させ、歴史的な敷地の古典的なシンメトリーに四季のサイクルを刻み込んでいます。この壮大な環境の中に、特別にデザインされた現代アート作品がいくつも設置されています。敷地内の植樹には、雄大なブナの木や若いセイヨウシデ、カエデや松など多種多様な樹種を使用し、植物を厚く覆っています。樹齢も大きさも異なる樹木群は、植物の成長に合わせて自由に形を変え、気候変動に適応できる相互依存的な生態系の地層を形成しています。また、テラスには、炭素の吸収と気候変動への寄与が注目されているコルク樫を、シャンパーニュ地方では初めて植樹。これらの試みは、生物多様性を育むパフォーマンスを測定し、生態系バランス回復への貢献度を評価する「BiodiverCity(R) Life」ラベル認定を受けるフランス初のプロジェクトの一つでもあります。

アートを取り込んだランドスケープ

ルイナールはメゾンの歴史の中で、アート界と特別な関係を育み続けてきました。メゾンの芸術との対話は、芸術が自らを変革・啓発し、他者や自分自身とつながる力を持つという長年の信念に根ざしています。芸術やアーティストとの関係性は、1896年、当時の当主であったアンドレ・ルイナールが、アールヌーボーを代表するチェコ出身のアルフォンス・ミュシャに世界で初めてシャンパーニュブランドのポスター作成を依頼したことで確立。以降、ルイナールのアート界への貢献は、さまざまなアートとのコラボレーションという形で、今なお表現され続けています。ルイナールの美術界への足跡を反映し、敷地内のいたるところに環境価値を共有する国際的なアーティストたちの作品が散りばめられています。小道や中庭、や庭園には、ルイナールの委嘱による作品が数多く展示され、メゾンの価値観や芸術に対する様々なビジョンを示しています。ブドウの木、ガラス、石灰岩、木材、金属、泡の音、ブドウの葉。使用されている素材は、シャンパーニュ地方の生物多様性から気候や土壌条件まで、さまざまな要素や懸念を反映し、多様な芸術的アプローチを体現しています。

藤本壮介 (Sou Fujimoto)

日本を代表する建築家の一人とされる藤本壮介氏は、1971年に北海道で生まれました。東京大学工学部建築学科を卒業後、2000年に自身の事務所「藤本壮介建築設計事務所」を設立。2016年にはパリ事務所「Sou Fujimoto Atelier Paris」を開設しました。藤本壮介建築設計事務所は、建築、都市計画、イノベーションを専門とする、国籍を問わず50人以上のスタッフが在籍しています。数多くのコンペティションで優勝し、いくつかの権威ある国際賞を受賞。プロジェクトの公募により選ばれた藤本壮介氏の独創的な提案は、メゾンの建築ビジョンと持続可能な開発への取り組みに完全にコミットしました。

グエナエル・ニコラ (Gwenael Nicolas)

1998年、多分野にわたるスタジオ「CURIOSITY INC.」を東京に設立。空間ではなく時間を旅することを受け入れるこの都市で、多様な企業やクライアントのニーズに対して、創造的でありながら機能的にも熟考された答えを提供するために未来を見据えています。グエナエル・ニコラは、ラグジュアリーブランド インテリアに向けて、新たな素材、言語、アイデンティティの細部にわたる開発をしてきました。

クリストフ・ゴートラン (Christophe Gautrand)

クリストフ・ゴートランはフランス ブロワにあるエコール・ナショナル・シュペリウール・ド・ラ・ナチュール・エ・デュ・ペイサージュを卒業し、2007年にランドスケープ・アーキテクトとしての資格を取得。2012年に自身の事務所を設立し、2014年にはベンジャミン・デシュリエールが共同経営者として加わりました。彼らが目指したのは、植物の世界をアート、デザイン、建築など他の分野と対話させることです。彼のプロジェクトは、中庭、庭園、ホテルのスイートルーム、テラス、オフィスのパティオ、イベントなど幅広く影響を生み出してきました。

ルイナールについて

1729年、繊維商であったニコラ・ルイナールにより創設され、世界で初めてのシャンパーニュメゾンとして正式に登録されたメゾン ルイナールは「シャンパーニュの宝石」と謳われています。ルイナールの歴史を語る上で重要な地である、ランスのクレイエル通り4番は、メゾンの戦略的な生産拠点となり、すべてのボトルがここから世界に向けて出荷されるようになりました。創業当時から現在に至るまで、サヴォアフェールの継承やシャンパーニュ地方の職人の支援に取り組み続けるメゾンの創設は、フランスにおける啓蒙主義の「理想の時代」の幕開けと時を同じくしており、「art de vivre(美しく豊かに生きる喜び)」を今なお体現し続けています。コート・デ・ブランとモンターニュ・ド・ランスで収穫された最高品質のブドウを巧みに選定し「清らかさ」「繊細さ」「上品さ」を追求した、その繊細でフレッシュ、丸みのある豊かな味わいを引き出して高度な技術を有するシャンパーニュ作りのエキスパートであることから「シャルドネ ハウス」として、その地位を確立してきました。熟成には、1931年フランス歴史的建造物として指定された、ガリアローマ時代の白亜質の石切り場跡「クレイエル」を使用。熟成に理想とされる一定の温度と、適度な湿度を保つ環境下で繊細、且つ清らか、上品なルイナールスタイル「シャルドネの芸術」を完成させます。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ