世代ごとに異なる感性が光る「第3回 廃材アートコンテスト」結果発表

応募総数は昨年比約2倍の1,005作品!木との触れ合い通じて次世代を担う子どもの創造力とSDGs推進育む

株式会社AQ Group(本社:埼玉県さいたま市西区、代表取締役社長:加藤博昭)は、2025年夏季に全国の小学生親子などを対象にしたSDGsイベント「夏休みの木育課外授業 つくろう!木育フェス2025」を開催しました。目玉企画である「廃材アートコンテスト」には、全国各地より作品の応募があり、審査会と弊社公式Instagramによる一般投票を経て、「木の王様賞(金賞)」、「木のひらめき賞」、「SNS人気賞」などを決定いたしました。

大好評につき募集期間を延長!応募総数は昨年比約2倍の1,005作品

子ども達のアイデアや“へいわ”への想いを込めた力作が集結

“木との触れ合い”を通じて、地球の未来を担う子ども達に環境問題を考えるきっかけを提供する「木育フェス」は2023年よりスタートしています。今年は、国・県・教育委員会・民間企業など様々なパートナーから後援されるイベントに成長し、大盛況のうちに終了しました。

中でも特に注目を集めたのが、建築時に出た廃材を活用して子ども達が自由な発想でアートを楽しむ「廃材アートコンテスト」。募集期間中に全国から寄せられた応募総数は1,005作品に達し、昨年比約2倍の結果となりました。参加者らの反響により、募集期間を当初予定より1週間延長。に親しみながら子ども達の想像力を広げ、柔軟な思考力を養う本イベントの趣旨が、より多くの家庭に浸透していることが目に見える形で現れました。

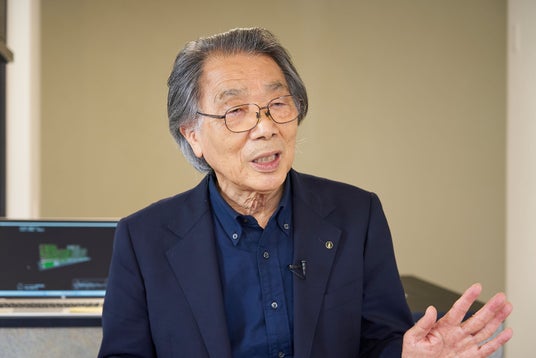

AQ Group本社で開催された最終審査会の様子

「木の王様賞」は素材と形を活かした

「僕も住みたい平和の巣」、「お話が終わったあとのピノキオ」、「考える人」

「廃材アートコンテスト」は、未就学児、小学1~3年生、小学4~6年生の3部門に分かれ、審査は一次、二次、最終の三段階で実施。建築、アート、教育など幅広い分野の有識者が一つひとつの作品を丁寧に審査し、受賞作品が決定しました。最優秀賞にあたる「木の王様賞」には、「僕も住みたい平和の巣(未就学児)」「お話が終わったあとのピノキオ(小学1~3年の部)「考える人(小学4~6年の部)が選ばれ、素材の特性を最大限に活かしながら、見る人の心を動かすメッセージ性が高く評価されました。

特筆すべきは、各世代によって“へいわ”というテーマの捉え方や表現方法にも個性が見られたこと。家族や友達、動物などの身近な存在をモチーフにした作品で、日常の“やさしさ”や“なかよし”を表現する未就学児に対し、小学1~3年の児童らの作品は、素材や形から発想を得たものが多く、丸みや凹凸を活かして構成されています。さらに、小学4~6年の児童らの作品は、素材を活かしつつ、より明確に“へいわ”というテーマに沿い、社会的な視点を感じさせる完成度の高い仕上がりになりました。

また、“ひらめき”と創造力の豊かさを称える「木のひらめき賞」には、「ピクミンのおうち」「木の鳥さん」が、弊社公式Instagramの一般投票によって選ばれる「SNS人気賞」には「苺のミルフィーユ」が輝きました。いずれの作品も、子どもたちが廃材を「新しい価値を生み出す資源」として捉え、木の温もりと “へいわ”への想いを巧みに融合させた点が特徴です。

審査員総評

廃材を通じた新たな価値の創造と環境教育の可能性に高い期待

廃材アートコンテスト審査委員長 公益社団法人日本建築士会連合会名誉会長 三井所 清典 氏

“へいわ”という抽象的なテーマを形にするのは難しいと思っておりましたが、子どもたちはそれぞれの視点で「家族との平和」「友達との平和」「日常の平和」などを、のびやかに、そして自由に表現していました。素材の扱い方や構成の工夫にも成長が感じられ、どの作品にも温かい思いや願いが込められていました。発想力と感性の豊かさに感心するとともに、これからの創作にも大いに期待しています。

廃材アートコンテスト副審査委員長 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 恒次 祐子 氏

一口に「木」といっても色や木目模様、質感は様々ですが、どの作品もそれぞれの木の個性を生かして、まさに「適材適所」で作られていました。また、木材だからこそ「へいわ」が表現できたのかなとも感じました。

東京大学 名誉教授 稲山 正弘 氏

今年も廃材を組み合わせた創意工夫に富んだ作品や独特なデザインの作品などがたくさん応募されていて、楽しく審査させていただきました。多くの子供達に、木材を切ったり彫ったり組み合わせて立体物をつくる機会を持たせることは、日本の木造文化を将来にわたって継承させるうえでとても重要なことだと思います。今回の廃材アートコンテストに参加した子供達の中から、大工さんや木造の建築家になりたいと願う子が出てくれることを期待します。

多摩美術大学 美術学部 建築・デザイン学科 教授 米谷 ひろし 氏

デザインは人を幸せにするものです。

沢山の応募作から最終的に選ばれた皆さんの作品は、人を幸せにする魅力にあふれていました。先入観なくできるエネルギーは美しく愛らしいですね。素直な才能をこれからも発揮してくれることを願っています。

廃材アート制作は、資源を大切に使いながら新たな価値を生み出すという、循環型社会の理念を体現しています。子ども達の作品には、素材の不均一さを個性として生かす工夫や、再利用を通じて命のつながりを表現するアイデアが数多く見られました。木の温もりに触れながら創造を楽しむこのプロセス自体が、自然と人の共生を学ぶ教育の場となっています。弊社は、子ども達が持つ豊かな感性と発想力を次の世代へとつなぎ、木を通じて環境と平和を考える文化を今後も広げていきます。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ