【締切前の執筆に効く】やる気が出ない・物語が進まない時の処方箋を伝授!

最後の追い込みをする皆さんに、完成度を上げる推敲の仕方をお教えします!

お悩み①期日は迫っているのに、モチベーションが上がりません

まず始める、始めれば脳が勝手に動き出す

同人誌完成の期日が迫っているのに、なかなか書く気になれない、仕上げる気になれない。それでは困りますし、焦ります。

そういうときは四の五の言わず、とりあえず見切り発車でも始めてしまう。そうすると脳が動き出し、どんどんやる気が出てきます。しかし、これがなかなかできないのですね。

原稿を書く気にならないときは、頭の中で「立ち上がって、パソコンを立ち上げ、原稿を書く」様子を思い浮かべましょう。それだけで線条体という部位が発火してやる気が出ます。そのとき、擬音を使い、「パッと立ち上がって、サクサクと書いて」と言うとさらに効果的なんだそうです。これは脳科学の篠原菊紀先生に教えてもらったコツです。

もうひとつ、ルーティーンをやるという手もあります。いつも原稿を書くときの手順(着替えたり、お茶を入れたりなど)をすると、机に向かうきっかけになります。

タスク分けをしておくのも効果的です。タスク分けとは、やらなければいけない作業を、「時間がかかるもの」「普通のもの」「すぐ終わるもの」などに分けて書き出しておくこと。

気分が乗らないときは「25ページの比喩について再考する」のような簡単なタスクなら取りかかりやすく、机に向かうきっかけになります。

また、作業が立て込んでくると、洗濯や炊事など家事で執筆を中断されたくないもの。家事はやらないと決めておくか、家族がいればお願いしましょう。

あとは、自分を信じるだけです。自分というより、過去に成功したことのある自分と言うべきでしょうか。最終的に自分を助けてくれるのは、「あのときも書けたのだから」という成功体験です。これが自信となるのです。

あなたを原稿に向かわせる5つの方法

①まず始める

②ルーティーンをやる

③タスク分けをしておく

④家事はあとまわし

⑤自分を信じる

お悩み②場面は決まっていますが、うまく展開できません

主人公の目的は何だったか考える

ある場面だけが克明に頭にあるが、物語がなかなか動き出さない。そんなときは主人公の目的を考えましょう。

主人公がいて、どこかに到達しなければいけないのなら、目的の地に向かわせます。振られた恋人の気持ちを取り戻したいのなら、実現するよう行動させます。

そのとき、その目的の実現を邪魔します。ライバルが現れて競争になったり、闘いになったりします。あるいは、内面的な理由から目的の実現が阻害されたりします。

そして主人公が障害を乗り越えたら完結です。

物語の型にあてはめる

主人公の目的を考えるだけでは物語が動かない場合、話を物語の型にはめるという手もあります。

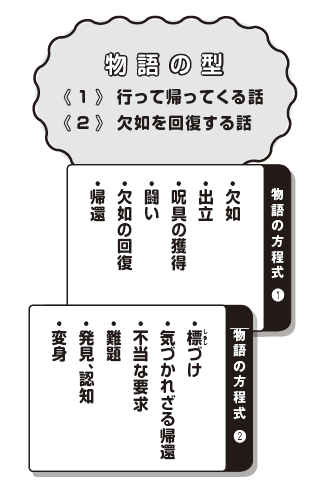

物語の型は、「行って帰ってくる話」と「欠如を回復する話」しかありません。前者の代表は「桃太郎」や「浦島太郎」などの旅もの。後者の代表は「一寸法師」などです。

物語の型はかなり大ざっぱなものですが、もっと具体的なストーリー展開が欲しい向きは、ウラジーミル・プロップの31の機能(人物の行動)を使うといいです。

これは物語の方程式と言うべきものですが、しかし、31の機能全部を使うと長編になりそうですので、ここでは一部を使った一例を2つ挙げてみます。

〈 物語の方程式❶ 〉

主人公の恋人が何者かにさらわれる(欠如)。主人公は恋人を探しに行く(出立)。そのとき、魔法を授かる(呪具の獲得)。恋人を奪った相手とバトルになり(闘い)、これに勝利し、恋人を奪還する(欠如の回復)。そして家路につく(帰還)。

〈物語の方程式❷ 〉

帰り道、恋人の秘密を知る(自分が自分である標づけがされる)。恋人を連れて帰ったが、濡れ衣を着せられる(気づかれざる帰還)。本当に本人であるなら証拠を見せろと言われ(不当な要求)、恋人なら相手の秘密を知っているはずだと質問される(難題)。それに答え(発見、認知)、当人であることがわかる(変身)。

ストーリーメイクの鉄則

①主人公の目的は何かを考える

②競争させる、障害を作る

③乗り越えさせる

全体の推敲チェックポイント

家を建てるとき、土台も骨組みもない状態で、窓ばかりピカピカに磨いても意味がありません。窓を磨くのは最後です。これと同じで、推敲もまず大きなところからやります。

たとえば、起承転結それぞれのバランス、ストーリー展開の整合性、伏線を回収しているか、むだな章などがありテーマが浮き彫りになるのを妨げていないか、進行が停滞している箇所はないか、逆に出来事を通じて書いておらず、説明ばかりで急ぎ過ぎていないかなど。

大改修になりそうな箇所ほど早い段階で直す。順番を間違えると、それまでにやった推敲がむだになります。

チェックポイント

▶物語構造のバランス

▶話の整合性

▶むだな部分はないか

▶話の緩急

▶出来事を通じて書いているか

※本記事は2018年1月号に掲載した記事を再掲載したものです。