結末はあるのにうまく書けないあなたへ!登場人物を自然に動かす“障害”と“伏線”の技術

お悩み③結末は決めていますが、主人公の気持ちが変わりません

人物設定を見直し、障害を与える

男女が結ばれるという結末にするとして、「はい、付き合いましょう」では、「いかにも作り物めいてしまう。しかし、主人公の気持ちが動かない」、そういうときはどうしたらいいでしょうか。

小説家の薄井ゆうじさんに聞きました。

「まず、〈話が思った方向に向かわない〉理由はいくつか考えられます。1つは、プロットというか、書き始める前に組み立てたストーリーそのものに欠陥があり、もともと話がそちらへは向かわない構造になっている場合。このときは全面的に書き直す必要があります。

もう1つは、人物設定が不自然なために、人物たちが書き手の思うように動いてくれない場合。この場合は人物の性格などを大きく書き換えて、人物たちが自然に、書き手の思う方向へ動くようにします。

しかし、自在に動かしすぎると、〈いかにも作り物めいてしまう〉という欠陥が生じます。そのために、物語は、登場人物にとっての障害をあちこちに作り、それを乗り越えさせることによって、やっと『好きです』『はい、付き合いましょう』というところにたどり着けるわけです」

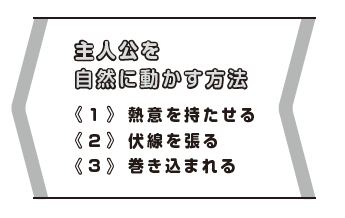

人物の心を自然に動かすには?

NHK朝の連続ドラマ「わろてんか」では、藤吉は文鳥師匠に、藤吉の寄席に上がってほしいと頼みます。もちろん、「はい、いいですよ」とはならず、「寄席の色がない」と断られます。

その後、再度依頼に行き、そのとき、落語への熱い思いを語ります。どんなドラマもそうですが、最終的に人の心を動かすのは熱意や真心で、これがベースにないと成り立ちません。

しかし、熱意や真心だけでも成り立ちません。課題(障害)があって、それを乗り越えようとする行動を伴う必要があります。また、障害の乗り越え方にも不自然さがなく、屁理屈で帳尻を合わせることもなく、読者が納得してうなずくことができるように仕組む必要があります。

仕組むということでは、「わろてんか」でも文鳥師匠に再度依頼に行ったとき、辛いカレーうどんを持参しますが、この何回か前の放送で「文鳥師匠は辛いものが好き」という情報を得ています。こうした伏線なしに、いきなりカレーうどんを持参すると話を作った感が出てしまいます。

1つ問題があって、それは短編の場合は枚数をかけて仕組めないこと。そうした場合はなんらかの事件、事故に巻き込まれるように設定すると、二人の男女を自然に近づけることができます。

キャラクターをどう扱うか

2次創作をした場合、その作品を読んだファンからすると、もともとのキャラクターを変えないでほしいと思うもの。創作は自由とはいえ、極端に変えてしまうのは避けたい。

しかし、歴史上の人物と同じで、たとえばひとくちに織田信長といっても、その人物像には解釈の幅があります。2次創作の場合も、自分の書きたい設定と一般的に思われているキャラクター像とのせめぎ合いがありますが、うまく折り合いをつけてください。

部分の推敲チェックポイント

全体の推敲(構成の推敲、テーマの推敲)が終わったら、章など部分を見ていきます。

たとえば、前の章のあるシーンをカットしたため、前章ありきで書いていた次章が説明不足になる、前章を書き換えたため次章と矛盾する、急に話が飛んでいる、「殴った」という文章がないのに「痛い」と言っているなど、あらゆるおかしな箇所を直していきます。

場面転換の仕方にしても、毎回、「その後」と書いているとか、セリフにしても「ふーん」などの間投詞が多くてうるさいとか、「と言った」ばかりで芸がないなど、書き飛ばしてしまった部分を修正していきます。

チェックポイント

▶説明不足はないか

▶場面内の矛盾

▶内容の不足、飛躍

▶場面転換の仕方

▶セリフまわし

※本記事は2018年1月号に掲載した記事を再掲載したものです。