「長編が書けない……」から脱出! 絵本・童話作家の山本省三先生が教えるストーリー構成の裏ワザとは

児童文庫小説賞攻略法 PART3 ストーリーと構成

児童文庫小説賞に応募するなら長編が書けないといけないが、そのコツは? 日本児童文芸家協会理事長の山本省三先生に伺った。

出来事を章立てするように並べてみよう!

——長いものが書けない人は?

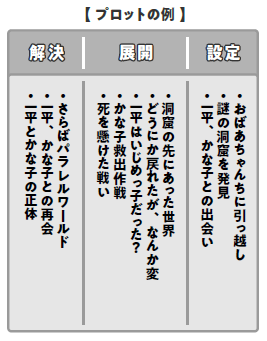

短いほうが実は難しいんですよね。まず、そこに気づいてほしい。それを踏まえて言うなら、まずプロットをしっかり立てること。

——どういう場面から始まり、どう展開し、どうなるかという話の運びを考えるわけですね。

そのとき、読者はどう思うかも考えること。この冒頭を面白いと思ってくれるのか、この展開では飽きてしまうのではないか。何か出来事やアクションを起こさないと話が平板になるのではないかと読者の立場で考えることです。

——プロットの分量は?

200枚ぐらいの作品なら、ざっくりあらすじを考えたうえだいたい10項目ぐらい考えます。5分で説明できるぐらいのプロットを作り、中身を詰めていきます。

——目次の章立てを作る感じですね。項目の順番に決まりは?

「何がどうしてどうなった?」という基本的な流れを作り、そのあと、先に事件を起こしてから、あとで説明しよう、というように順番を入れ替えるなど工夫します。

連作短編だと思い、1章ずつ書こう!

——長い作品を書けない人は、連作短編にする手もありますね。

1章ずつ、短編と思って書けばいいですね。好きなところから書いて、あとで調整してもいい。書けない章があっても、前後が埋まればあとでつながるかもしれませんし、連作短編にするのも手です。

——うまい伏線の張り方は?

伏線を回収したとき、伏線だったとわかるように書くこと。たとえば、湖に孤島があって、橋も船もない。犯人はどうやって渡ったのか。氷が張って歩いて渡ったのですが、事前に伏線として「ここは夏でも寒い」といったようなヒントを散りばめておくことです。

——構成の参考になるものは?

小説も参考になりますが、映画が参考になります。ここが「つかみ」だなとか、ここは「じらし」だなとか。好きな映画があったら、そのストーリーから逆にプロットを作ってみるといいですね。どういう展開になっているか、可視化できると思います。

「主人公は何を目的に、何をしようとする話なのか、それでどうなるのか」を考え、その筋に沿って章立てをするように10項目ぐらい書き出そう!

山本省三さん

絵本・童話作家。横浜国立大学卒。日本児童文芸家協会理事長。『月をめざしてしゅっぱつ!』『もしも恐竜とくらしたら』など著書多数。

ページをめくる手が止まらなくなるテク

面白い話、ページをめくる手が止まらなくなる作品には同じような特徴がある。設定や構成を考えるときの参考にしよう。

共感! それわかると言わせろ!

自分とかけ離れた人物では共感できない。自分と同じような欠点を持ち、「まるで私のことみたいだ」と思わせる。「そういう気持ち、わかるなあ」と思わせる。これは必須!

強力な敵を登場させろ!

主人公が困り、目的を阻まれる最たるものが敵。対立構造の物語はそれだけでわくわくする。敵は強く、悪であってもいいが、不思議とファンがつくような魅力を持っていると〇。

主人公を困らせろ!

事件に巻き込まれて窮地に陥る、目的を阻む障害にさいなまれる、失敗ばかりする、不運、不幸に見舞われる。主人公が困れば困るほど、読者はどうなるのかと楽しくなる!

展開はスピーディーに!

「謎があり、謎が解ける」「話が停滞し、急に動き出す」など、ストレスと解放はワンセットだが、過度にはためを作らない。「それで?」と思わせたら、早めに展開させよう。

ときどき笑わせろ!

もっと読みたいと思わせるには、ユーモアは必須。ギャグやダジャレもいいが、それより天然ボケでドジな主人公がやらかす勘違いなど、キャラクターならではの言動が醸す笑いがいい。

予想を裏切れ!

「こうなるだろう」という予想を裏切ろう。ただし、バッドエンドの方向では裏切らない。ハッピーエンドで終わるという予想は裏切らず、その過程を予想外の展開にしよう!

※本記事は2021年4月号に掲載した記事を再掲載したものです。