国が示した句読法案|読点の打ち方に正解はない

国が示した句読法案

テンは便宜的なもの

ところが、テンはルール化できなかった。

「これが正解」で「これは誤り」という線引きができなかったのだ。

そもそもテンは句読のための便宜的なものであり、法則はないのだ。

1. 象は鼻が長い。

2. 象は、鼻が長い。

3. 象は鼻が、長い。

4. 象は、鼻が、長い。

どれでもいい。1と2が一般的かとは思うが、3や4でもいい。

なんだったら、

5. 象、は鼻が長い。

6. 象、は、鼻、が、長、い。

としても誤りではない。

何しろ文法的な決まりがないのだから、どれが正しくてどれが誤りとは言えないのだ。

しかし、だからといってなんの意図もなくでたらめに打ってはやはり困る。

言葉はコミュニケーションツールだから、思ったとおり伝わらなかったら意味がない。

そのため、明治政府では、明治39年(1906年)、文部大臣官房図書課から『句読法案』を出版した。

この中に「第二章 てん」という項目があるので見てみよう。

第二章 てん

てんは左の諸種の場合に施す一、形式より見れば終止したれども意義より考ふれば次の文に連続せるものの下

例 一、和助が樹の下を出て、まだあまり遠くも行かぬ時のことでありました、目が暗む様ないなびかりがすると一所に、耳が割ける様な恐ろしい音がしました。

今なら〈まだあまり遠くも行かぬ時のことでありました。〉でマルをつける気がするが、まだ案なのでスルーしよう。

ちなみに明治39年の段階でまだ「案」だから、前述したように世の中の新聞や雑誌、書籍にはまだテンマルがない。

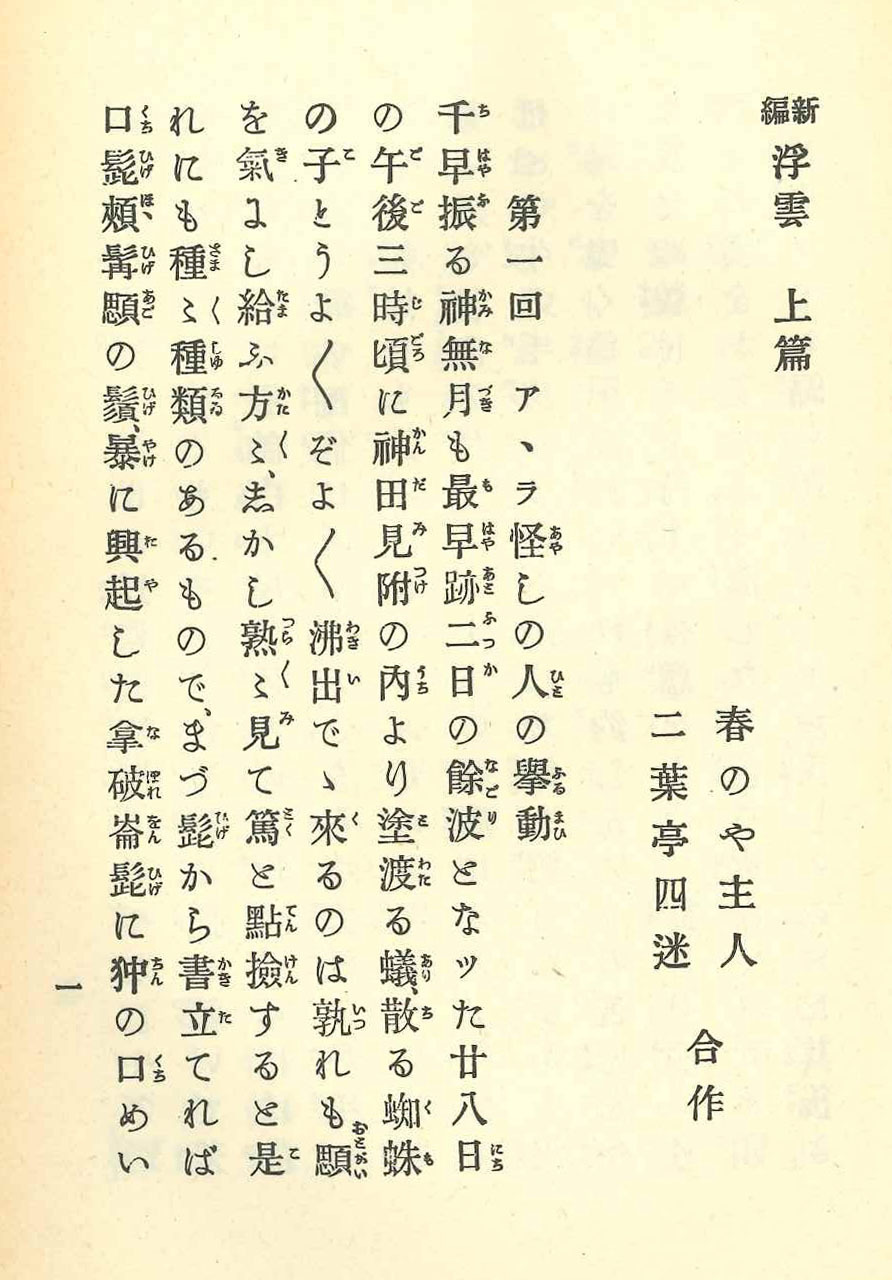

先ほどは坪内逍遥の『小説神髄』の初版(明治18年発行)を紹介したが、その弟子の二葉亭四迷が書いた『浮雲』の初版(明治20年)を見ると、テンはないが、マルを打ちたい箇所にごく小さなテンが打ってある(よく見ないと汚れかと思ってしまう)。

明治初期の段階ではテンマルはまだ普及はしておらず、新聞も書籍もみんなテンマルなしだが、二葉亭のように海外文学に精通している人は、句読のための印として使いだしていたのかもしれない。

テンはどこに打てばいいのか

昭和21年(1946年)、文部省教科書局調査課国語調査室により、『くぎり符号の使い方』が作成されている。これはさきに紹介した明治39年の『句読法案』をもとにしている。

全文を紹介したいが長いので、詳細は文化庁のHPを見てもらうとして、ここでは主だったところだけ紹介しよう(表記は読みやすいように適宜変えている)。

一、文の中止に打つ。

例 父も喜び、母も喜んだ。三、副詞的語句の前後に打つ(その上で、口調の上から不必要のものを消す)。

なお、接続詞、感嘆詞、また、呼びかけや返事の「はい」「いいえ」など、すべて副詞的語句の中に入る。

例 昨夜、帰宅以来、お尋ねの件について、当時の日誌を調べて見ましたところ、やはり、そのとき申し上げた通りでありました。四、形容詞的語句が重なる場合にも、前項の原則に準じてテンを打つ。

例 静かな、明るい、高原の春です(あとのテンは打たなくてもいい)。六、語なり、意味なりが附著して、読み誤る恐れがある場合に打つ。

例 よく晴れた夜、空を仰ぐと、七、テンは読みの間(ま)をあらはす。

例 「かん、かん、かん」八、提示した語の下に打つ。

例 秋祭、それは村人にとって最も楽しい日です。十、対話または引用文のカギの前に打つ。

例 さつきの槍ヶ岳が、「ここまでおいで」というように、十一、対話または引用文の後を「と」で受けて、その下にテンをうつのに二つの場合がある。

「といって、」「と思って、」などの「と」には打たない。

「と、花子さんは」というように、その「と」の下に主格や、または他の語が来る場合には打つ。

さほど珍しくないというか、それはそうだなという印象だが、テンを打つルールというと、これぐらいしかない。

ちなみに、『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説【国語編】』の「第一学年と第二学年」の指導の目安の中に、

〈読点については,文頭の接続語などの後,主語の後,従属節の後,並列する語の後など必要な箇所に打つことを理解することが重要である。〉とある。

この『小学校学習指導要領』に従えば、テンの打ち方は、「普通、ここにはテンを打つよね」という箇所を覚えながら、そののち、「でも、ここは打たなくてもいい」「打たないほうがいい」という用例を覚えていくのが定石のようだ。