テンマルはなくても読める|読点の打ち方に正解はない

テンマルはなくても読める

「ここにテンを打つべきか、打たざるべきか……」

文章を書いていて、そんな迷いに手が止まった経験はないだろうか。

実は私たちが当たり前のように使っている読点(テン)に文法的な絶対の正解はない。

それどころか、江戸時代以前には存在すらしていなかった。

では、なぜテンが生まれ、どのように「目安」が作られてきたのか。

今回は知っているようで知らないテンの正体を深堀していく。

明治中期でもまだテンはなかった

テンは江戸時代以前にはなかった。テンのようなものはあったが、現在のテンとは違い、昔のテンは漢文の書き下しの際に使っていたものだ。

そうなのか。江戸時代は現在のようなテンは(マルも)なかったのか。

それって読みにくくない? というか、読めたのか?

そう思わないだろうか。

ところが、これが読めてしまうのだ。

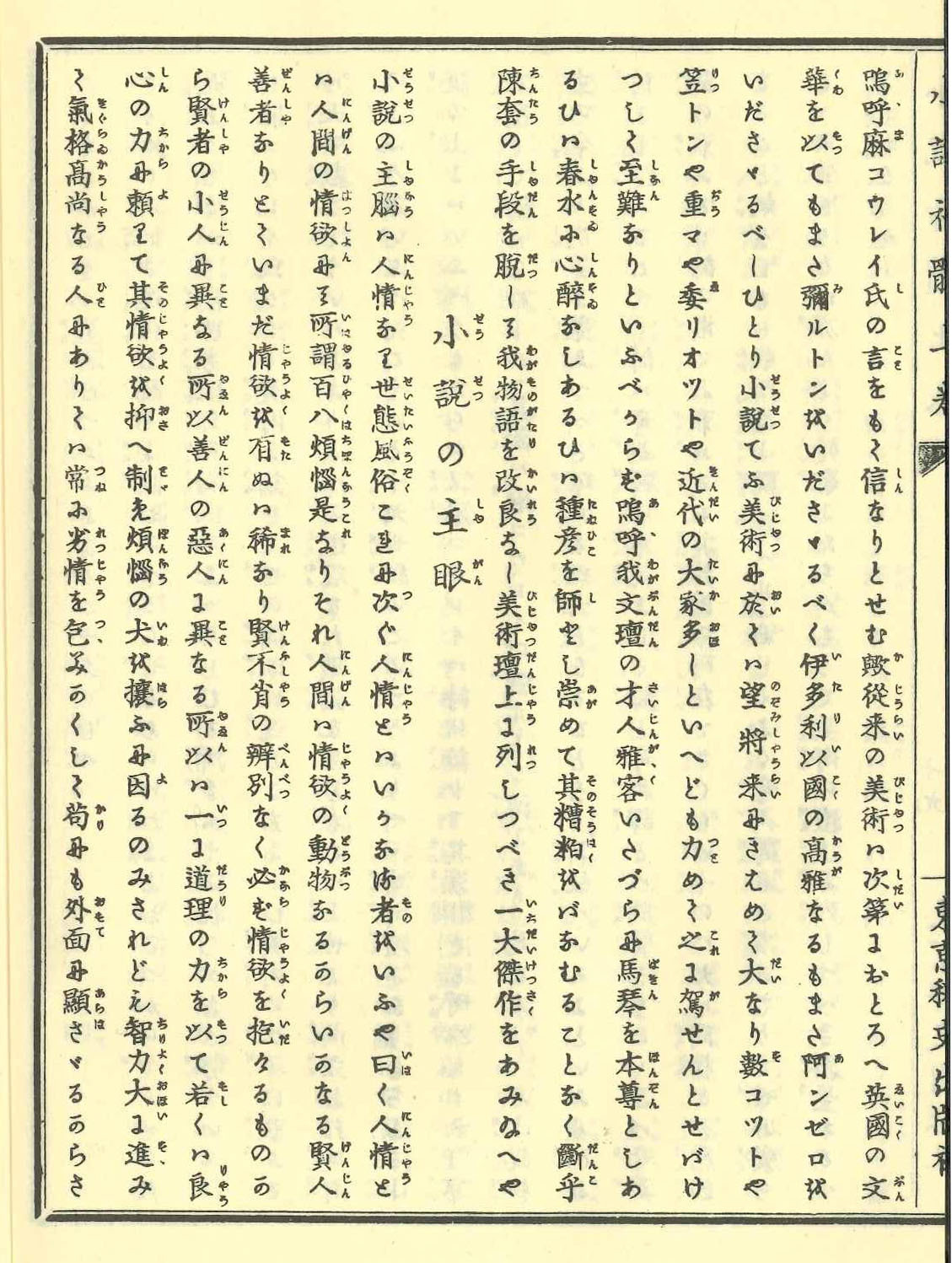

上記は明治18年(1885年)に出版された、坪内逍遥『小説神髄』だ。

画像が大きく表示できる人は読んでみよう。この頃、新聞や書籍にはまだテンマルはなかったが、難なく読めるだろう。

画像では見えにくい人のために文字起こしすると、真ん中に「小説の主眼」とあり、そのあとに以下のように有名な名文が記されている(現代表記に変更)。

小説の主脳は人情なり世態風俗これに次ぐ人情とはいかなるものをいふや曰く人情とは人間の情慾にて所謂百八煩悩是れなり

なぜ読めるかと言うと、動詞の終止形の「なり」や「次ぐ」、係助詞の「や」が来ると、そこで文が切れそうだと推測できるからだ。

余談ながら江戸時代から明治中期までは音読が普通だった。読売(いわゆる瓦版)は街頭で読み上げながら売ったが、家庭でも音読が普通だった。

その際、読み手は切れるところを判断していたのだが、それは候文なら「候」があったらそこで切れ、明治以降も文末に使う品詞(動詞、形容詞、形容動詞、係助詞)があったら、そこで切れると判断し、テンマルは特に必要ではなかったのだ。

なんだ、それならテンは要らないじゃないかとなるが、そう、なくてもどうにかなる。

以下は谷崎潤一郎の『春琴抄』の一節。

佐吉が春琴の美を永遠に保存するため、自分の目を針で突いて失明させる有名な場面だ。

……黒眼を狙って突き入れるのはむずかしいようだけれども白眼の所は堅くて針が這入らないが黒眼は柔かい二三度突くと巧い工合にずぶと二分ほど這入ったと思ったらたちまち眼球が一面に白濁し視力が失せて行くのが分った出血も発熱もなかった痛みもほとんど感じなかったこれは水晶体の組織を破ったので外傷性の白内障を起したものと察せられる佐助は次に同じ方法を右の眼に施し瞬時にして両眼を潰したもっとも直後はまだぼんやりと物の形など見えていたのが十日ほどの間に完全に見えなくなったと云う。

(谷崎潤一郎『春琴抄』)

どうだろう。テンマルがなくても読めてしまったのではないだろうか。

でも、それならなぜテンを打つようになったのか。

それはひとえに外国語の影響が大きい。

明治になって洋書が大量に輸入されるようになるが、日本人はそれを見て、欧米の言葉にはコンマやピリオドがあることに気づき、これを日本語に応用した。というよりまねをしたわけだ。

その背景には、文化も教育もすべて欧米並みにならなければ国の近代化はできないという切実な焦燥感があり、脱亜入欧のスローガンのもと、欧米の文化をどんどん採り入れていったのだが、その一つがコンマとピリオドだった。

ただ、縦書きの文章にコンマとピリオドは書きにくく、それで昔から存在自体はあったテンマルを採用したのだ。