【山崎ナオコーラさんが実践するエッセイの“設計図”思考】美しい文章を並べるだけでは読者に届かない

山崎ナオコーラさんに秘訣を聞く 考えさせられるエッセイの書き方

身のまわりのことを書いても、常にそこに新しい見方を提示してきた山崎ナオコーラさんに、考えさせられるエッセイの書き方について聞いた。

常に考えているから、自然と言葉が出てくる

磁石で砂をかきまわすと、砂鉄がくっついてくる。山崎ナオコーラさん流エッセイの書き方は、テーマという磁石で頭の中をかきまわすと、必要な言葉が自然とわき出てくる状態に近い。

集まった言葉は構成される。そのコツは「絵を描くときの下絵」だと言う。言われてみれば誰もがやっていることだが、言語化されると「なるほど」と納得できる。

考えさせられるエッセイは、新しい見方を提示し、それが納得できるものでないと成立しない。それを可能にするのは常に考えていること。これは必須の条件だ。

社会に不安があるから、いつも考えている

心身ともに丈夫な人は壊れかけた橋でもものおじせずに渡れるが、渡ることに不安のある人は、「あの橋、大丈夫だろうか」「渡らずに済む方法はないだろうか」と考える。考えずにはいられない。

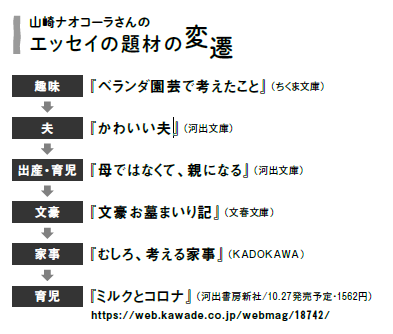

山崎ナオコーラさんが書くエッセイは、上記のように、身近にある園芸、結婚、出産、家事……を書いて、そのつど題材は変わるが、中身は常に考えるエッセイ(読者から見ると考えさせられるエッセイ)になっている。

その根本には、生きることへの不安がある。

「私は、社会に不安があるんですね。自分が生きにくいから、生きやすくするにはどうしたらいいのかと、いつも考えています。ネタがないと感じることはなく、むしろ、書く作業が追いついてないと感じることのほうが多いですね」

ネタがないどころか、書くことが追いつかないとはすごい。

その書くこととは「半径500メートルぐらいの範囲で起こった個人的な出来事」だが、「これは自分だけの話ではない、社会の話だ」と思えるなら、エッセイにすべき社会性を持っているといえる。

美しい文章を並べてもいいエッセイにはならない

山崎ナオコーラさんに、エッセイの極意や、今後書きたいことについて聞いた。

初めてのエッセイがまさかのボツに!

——最初にエッセイを書いたきっかけは?

26歳のときに文藝賞で小説家としてデビューしましたが、受賞作が本になる前に、新聞社から連載エッセイの依頼をもらったんです。すごくうれしくて、舞い上がりました。

——初掲載ですね。

それが、週1の連載だったんですが、「最初に10個ストックを書いてください」と言われて書いたところ、全部ボツになったんですよね。

——それは衝撃です。

デビュー前に書いた日記帳がいっぱいあったのですが、その中から、自分がいいと思った文章を集めたような感じだったと思います。それまで、エッセイというものを漠然としか思い描いていなかった私は、自分がいいと思う美しい文章を並べれば、いいエッセイになると思っていたんです。

——どこがいけないと言われたのですか。

エッセイというのは、文章量は少ないが、それで小説と同じくらいの「読んだ感」を持ってもらわなければならない、と。きれいな文章をただ並べましたという漠然としたものではなく、「なんらかの切り口が見えるような、小さい世界を作らなければいけない」と言われました。

——ハイレベルな要求ですね。

あともう一つ、他者の視点が必要だと言われました。自分の意見や思っていることを書くよりは、他者との交わりについての話を書いたほうがいいと。ぶつかりあうときにしか世界は生まれないから、小さい世界を作るためには、他者の視点はどうしても必要なんですよね。そのことをすごく意識するようになりました。

——努力されたわけですね。

必ずノートに設計図みたいなものを書くようになりました。切り口がこうで、キメの一文はこうでと、絵を描く前の下絵のようなものを書くんです。この作業を始めてから、一気にエッセイとは何かがわかったような気がし、書くのが楽しくなってきました。

——設計図は今も?

今は感覚を修得した自負があるので、まず最初の1行を書いてみるというやり方をしています。次にどこへ行くかわからないような感じで書き進めるんですが、自分でも楽しいし、だんだん先が見えてきて、切り口がバーンとできて、ラストに向かったりするエッセイが書けたりします。

——即興ですね。

たとえば、マスクをテーマとするなら、マスクにまつわる身近なことを1行書きます。これにもう一つエピソードが加わると、より鋭角に切り口が見えてきます。ただのエピソードにしてはだめですから、なんらかの切り口や読んだ感を出します。

——これから書きたいテーマはありますか。

自分の子ども時代のことを書きたいなと思っています。今、私には子どもがいて、それなりに作家として仕事ができているという、いわゆる恵まれた状況になってしまっていると思うんです。だけど、子ども時代の私は、ものすごい底辺というか、スクールカーストの底にも入らないくらいの子どもで、友達も一人もいなかったので、その頃の自意識というのが、実はずっと続いているんですよね。

だから、私の中では「子どもがいて、やりたかった仕事ができている人が書いている文章なんだ」という読者からの反応と、自分の自意識との違和感みたいなものがすごくあって。そこをもう一回、自分で改めてとらえ直して、子ども時代のことを解き明かしてみたいなと思っています。

山崎ナオコーラ

1978年福岡県生まれ、埼玉育ち。2004年『人のセックスを笑うな』で文藝賞を受賞。ほか、エッセイに『かわいい夫』『母ではなくて、親になる』『文豪お墓まいり記』『むしろ、考える家事』など著書多数。

※本記事は2021年11月号に掲載した記事を再掲載したものです。